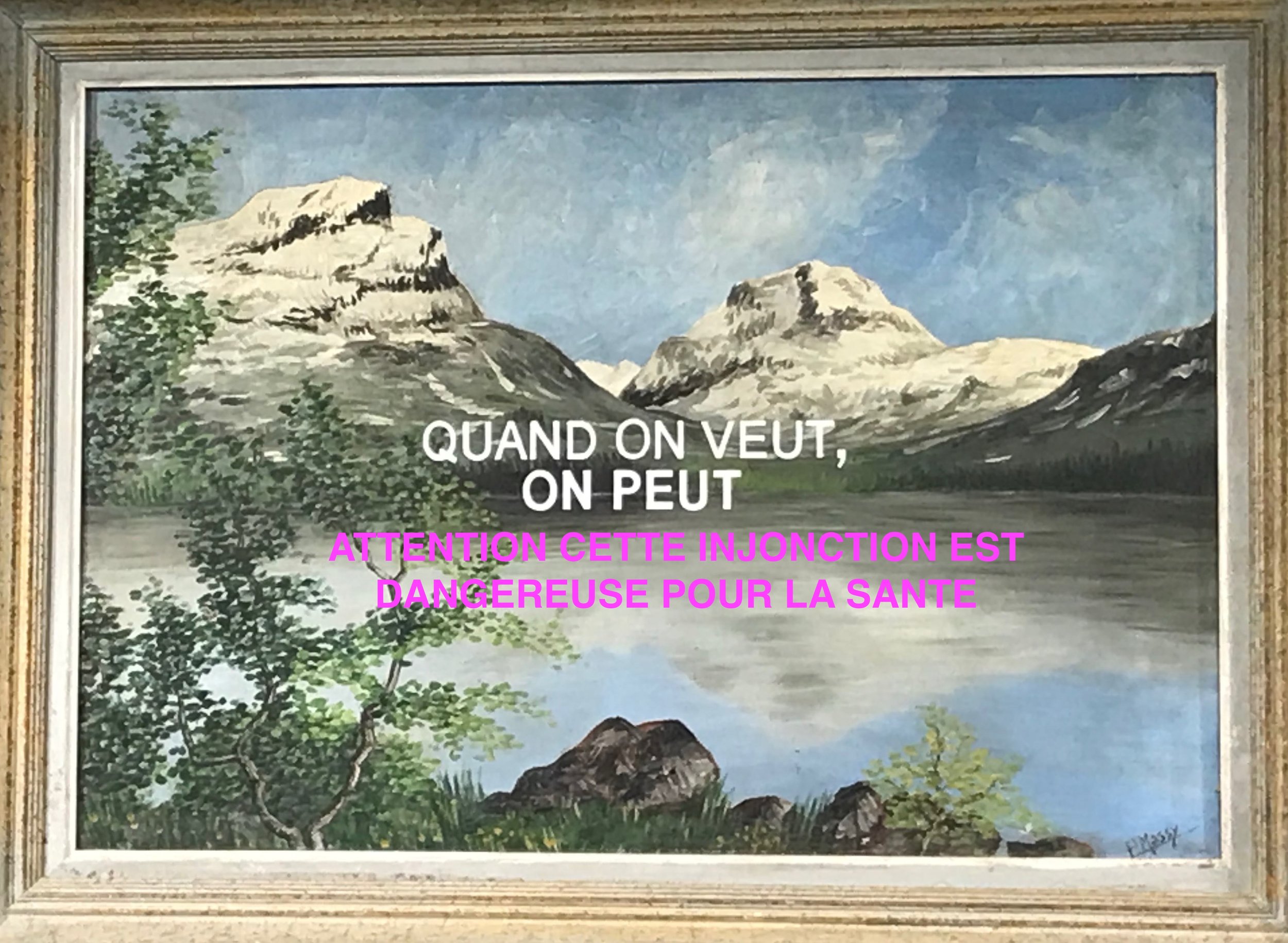

Quand on veut on peut...?

Cette injonction a pu être libératrice pour moi quand j'étais jeune et me croyais incapable de réussir un concours...

Aujourd'hui, à 50 ans passée, elle est mortifère!

Avoir la volonté de se lancer dans un projet important pour soi, "se donner les moyens" et faire un énorme effort pour atteindre son but, c'est génial.... quand on est jeune et qu'on a la santé pour tenir le choc...

Mais se soumettre pendant des décennies à un effort intense, c'est usant voire dangereux.

Ainsi Magali se souvient de son expérience dans un cabinet de conseil quand elle avait une vingtaine d’années : « On se sentait efficaces, avec un sentiment de puissance, d’avoir produit des slides toute la nuit, d’être toujours en tension. C’était un grand kiff de faire des nuits blanches ! ». Elle voit aujourd’hui que sa résistance physique était rudement mise à l’épreuve dans ce sur-travail, qui agissait comme une sorte de drogue.

D'ailleurs nos clients qui vivent la même chose voudraient trouver une autre façon d'être au monde que ce "Faire effort" permanent qui les épuise.

Nos sociétés valorisent l'effort sans jamais remettre en question cette idéologie volontariste dans laquelle nous baignons constamment. Elle est largement véhiculée par le sport ("dépasser ses limites"), le cinéma (le héros qui réussit l'impossible au prix d'énormes sacrifices) et le marketing ("you can do it"). Depuis notre enfance, nous sommes enjoints à « faire des efforts ». Pour apprendre à marcher ou faire du vélo, à l’école, pour réussir nos relations, puis pour mener à bien des études et trouver le bonheur dans notre vie. La valorisation des classes préparatoires en France en est un bon exemple. Les cabinets de recrutement recherchent les profils issus de ces « prépas » car ils sont perçus comme endurants et capables de fournir de grosses quantités de travail et de "se dépasser".

A l’école : « Peut mieux faire avec des efforts »

Fondamentalement, la subordination au culte de l’effort et de la performance est toxique. Le système scolaire dysfonctionne du fait qu’il n’y a qu’une seule forme de performance qui est très discriminante. « Peut mieux faire avec des efforts » trouve-t-on souvent dans les bulletins de notes à l’école. Il est alors difficile d’être content de soi, satisfait de qui l’on est et de ce que l’on fait : ce n’est jamais assez…Et les enfants, dès leur plus jeune âge peuvent en venir à croire que « je suis nul ». Inconsciemment, les parents regardent d’abord les mauvaises notes dans le bulletin scolaire de leur enfant. A l’école primaire, les élèves ne sont pas notés mais ils reçoivent quand même un bulletin avec 3 colonnes pour classer leurs compétences : « non-acquise, acquise, dépassée ». Certaines écoles en France vont jusqu’à évaluer l’effort fourni de A à D pour chacune des matières étudiées par l’élève.

L’idée d’un manque, d’une imperfection à corriger nous oblige à faire des efforts, nous fait croire que les efforts paieront demain : « sois un bon élève, travaille bien et tu seras récompensée » : c’est la promesse méritocratique qui n’est aujourd’hui plus tenue (voir les résultats lamentables de la France dans l’étude PISA 2023).

Pas étonnant qu’il soit difficile pour beaucoup d’adultes d’accueillir les feedbacks positifs, les compliments. Nous avons entendu tant de critiques dans notre enfance, et sommes notre juge le plus sévère. Souvent, les gens attendent et entendent d’abord ce qu’ils ont besoin d’améliorer plutôt que leurs points forts et succès qu’ils ne savent pas célébrer. Il ne faudrait pas « prendre la grosse tête », ni « s’endormir sur ses lauriers » ! La culture scolaire française qui se fonde sur le renforcement négatif n’encourage pas au contentement de soi.

La difficulté d’apprécier ce que l’on a déjà, de s’aimer comme on est, de célébrer ce que l’on a déjà réussi est un sujet de coaching fréquent. Ainsi Anna reconnaît que « les feedbacks positifs, je n’arrive pas à les intégrer, je ne prends pas le temps de les poser sur une feuille et de les prendre pour moi ». C’est pourquoi nous avons fait une séance entière de coaching pour lui permettre de s’approprier les retours positifs que son manager lui a fait lors de son entretien annuel.

Outre les dégâts physiques et psychiques, on peut se demander si cette addiction à l’effort prolongé et les satisfactions qu’elle procure ne détournent pas la personne d’un niveau de réalisation plus élevé : celui du sens de la fonction qu’elle exerce et de ses accomplissements. Comme le bonheur n'était accessible que dans le "dépassement de soi".

Or l’effort nous arrache du présent au service d'un futur rêvé, mais déconnecté du présent. Où est le carpe diem? Le simple fait de jouir de l’instant présent nous est impossible, il faut continuer le combat car on en fait jamais “assez”, donc il faut en faire encore plus.

C'est un petit extrait de notre livre "L'art d'agir sans effort". Nous y proposons une approche d'accompagnement pour se libérer des injonctions du volontarisme et retrouver une forme d'efficacité plus stratège, plus économe en énergie.

PS: cet article a été écrit en position allongée sous une couette :)

Merci à l'artiste Mathieu Boucherit pour cette oeuvre grinçante sur l'idéologie de l'effort.